土壤,这片孕育万物的蓝色星球上的绿色基底,承载着生命的奥秘和希望。然而,随着人类文明的飞速发展,特别是工业革命以来的大规模工业化和城市化,土壤遭受了前所未有的挑战——重金属污染。

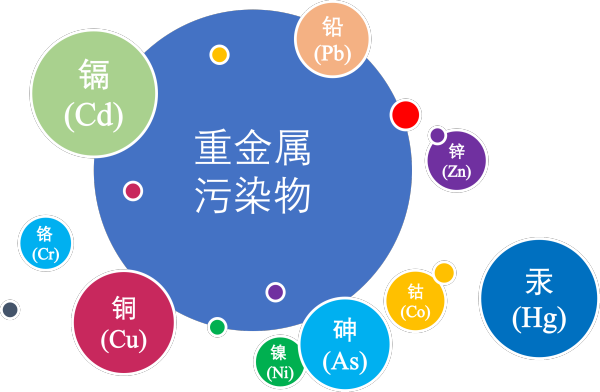

图1 土壤中主要重金属污染物的组成

重金属污染是指土壤中的重金属含量明显高于其自然背景值,从而引发生态破坏和环境质量恶化的现象。主要的重金属污染物包括汞(Hg)、镉(Cd)、铅(Pb)、铬(Cr)、铜(Cu)、镍(Ni)、钴(Co)、锡(Sn)以及类金属砷(As)等。这些元素对人体健康和生态环境构成严重威胁,因此,了解土壤重金属的相关知识,探寻其来源与防治措施,对于保护人类健康和改善生态环境具有重要意义。

根据2014年环境保护部发布的《全国土壤污染状况调查公报》,我国土壤重金属污染呈现出一定的地域性和差异性等特征。数据表明,中部地区的土壤重金属污染较为突出,污染率约占总污染率的34.23%,主要分布在湖南、山西和河南等省份。相比之下,东部和西部地区的污染情况较轻,但仍然存在一定的问题。例如东部地区土壤重金属污染率约占总污染率的12.04%,主要分布在广东、辽宁和江苏等省份;西部地区污染率约为18.22%,主要分布在广西、贵州和云南等省份。

从污染物种类来看,我国土壤重金属污染物主要以无机元素为主,如镉、汞、镍等元素超标现象较为普遍,特别是镉元素,在土壤中的超标情况最为严重。而铬和锌元素的超标值相对较低。这些重金属元素在土壤中的积累,对土壤质量、农作物生长以及人体健康构成了潜在威胁。

一、污染之源:追踪土壤中的隐形杀手

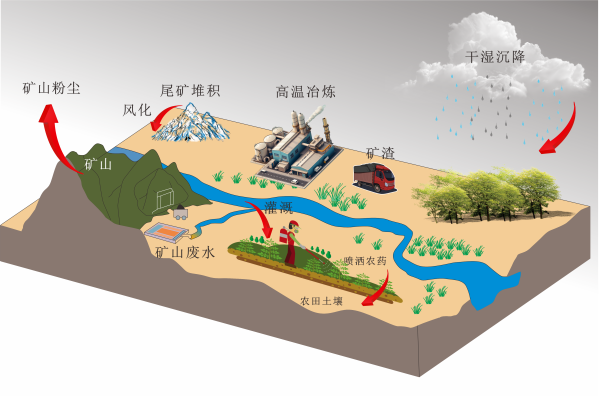

重金属污染来源主要分为土壤高背景值自然产生和工业活动废弃物排放。早在工业革命之前,人类的生产活动就已经对环境产生了一定的影响。但真正的转折点是随着工业革命的到来,大规模的机械化生产和化石燃料的广泛使用成为常态。工厂排放的废气、废水和固体废弃物中含有大量的铅、汞、镉等重金属,直接排放到了空气和河流中。这些重金属原本是地壳中微量存在的元素,但现在却被大量地释放出来,进入了生态系统循环之中。

同时,农业生产中的变革也为重金属污染埋下了隐患。为了提高粮食产量和生产效率,化肥和农药开始被大量使用。这些化学物质在杀死害虫和提供养分的同时,也破坏了土壤中的元素平衡。更为严重的是,一些化肥和农药本身就是重金属的载体,它们在土壤中富集,随着时间的推移,重金属的浓度逐渐上升。

图2 土壤中重金属污染物的主要潜在来源

矿产资源的开采与加工是全球经济活动的基础之一,但这一过程往往伴随着对环境的重大影响。在开采和加工矿石以提取金属时,产生的副产品包括废石、尾矿(即废渣)和含有各种化学物质的废水。这些废渣和废水中常常含有铅、汞、镉、砷等有害重金属,它们在自然环境中不易分解,且具有很强的生物累积性。当这些含重金属的废渣和废水未经处理或处理不当就被排放到环境中,它们会渗透到土壤中,进而进入水体系统。

此外,交通运输也是重金属污染的重要来源之一。自20世纪初汽车开始普及以来,石油燃料的燃烧产生了大量的铅和其他重金属颗粒,这些颗粒物随着汽车尾气排放到大气中,然后沉降到地面,最终渗入土壤,形成了新的污染源。

随着时间的推移,我们原本认为是无尽的、可以随意开发的自然资源,却在不知不觉中被污染了。这些本应被妥善处理的废物,却因为种种原因被排放到了环境中,最终侵蚀着土壤的健康。而土壤的健康,直接关系到我们能否吃到安全的食物,能否喝到干净的水,甚至关系到我们的生存空间和未来。

二、生态之痛:重金属对土壤的影响

重金属对土壤的破坏是深远的。这些重金属首先会干扰植物的正常生长,降低土壤的肥力,使得原本充满生机的土地变得贫瘠不堪。更糟糕的是,它们还会通过食物链传递给人类和动物,对它们的健康构成严重威胁。

重金属在土壤中的积累会改变土壤的结构和性质,降低土壤的保水能力和肥力。这不仅影响作物的生长,还可能导致土地资源的退化。此外,重金属离子在土壤中积累到一定程度后,会抑制植物根系的生长,降低作物的产量和品质。这是因为重金属可以与植物中的蛋白质结合,妨碍作物对氮、磷、钾等矿质元素的正常吸收,导致作物生长缓慢。从而引起植物叶片出现病斑、褪绿、黄化、萎蔫、卷叶、坏死等症状,甚至导致植物死亡。

对于土壤中的生物来说,重金属的存在同样是一场灾难。它们会破坏土壤中的微生物群落结构,降低微生物的多样性和活性,从而影响土壤的生物化学过程。这会直接导致土壤中的有机物质分解速度降低,养分循环受阻,进一步加剧土壤质量的恶化。

而在这场生态危机中,植物和土壤微生物的“死亡”只是开始。随着时间的推移,越来越多的重金属会通过食物链传递给人类和动物,对它们的健康构成严重威胁。

日本水俣病,已经成为全球环境史上的一个警示。20世纪50至60年代,位于日本熊本县水俣市的昭和电工公司长期向附近的水域排放含汞废水,这些废水中的汞最终积累在海产品中,被当地居民食用,导致了一系列严重的健康问题,包括神经病变、肌肉麻痹、语言障碍等,严重影响了居民的日常生活和健康。

2014年,中国广西某县也发生了一起严重的土壤污染事件,这次是由于当地一家冶炼厂非法排污,造成了土壤和水体的重金属污染。特别是镉的含量超标,长期食用受污染的农作物使得当地居民出现了多种健康问题。

追溯到2000年,湖南省郴州市某村发生了一起砷污染事件,起因是化工厂的废水泄漏,导致了村庄周围的土壤和水源受到严重污染。这次事件导致了数百名村民健康受损,直接威胁到了人身安全。

图3 重金属污染物对人体的危害

这些事件不仅揭示了重金属污染对土壤和水体的破坏,而且突显了它们通过食物链对人类健康造成的长期风险。一些重金属如汞、铅、镉等对人体的毒性极强,即使摄入极少量也可能对人体造成永久性损伤。例如,汞能损害人的大脑、神经和视力,镉可导致高血压、心脑血管疾病、骨骼损伤和肾衰竭,铅则直接伤害脑细胞,特别是对胎儿的神经系统造成不可逆的损伤。此外,其他重金属如钴、钒、锑、铊、锰和砷等也对人体健康构成威胁,可能引起头痛、头晕、失眠、健忘、神经错乱、关节疼痛、结石甚至癌症。

三、守护净土:防治与修复并重

面对重金属污染这一严峻挑战,我们必须迅速而有力地采取行动,保护我们赖以生存的土地。首要任务是从根本上遏制污染物的释放,这包括通过改进生产工艺和提升废物处理效率来减轻工业和农业活动对环境的负担。同时,我们必须加强监管,坚决打击任何违法排污的行为,确保法律得到严格执行。此外,启动土壤修复项目,利用科学的方法逐步净化受污染的土壤,恢复其自然状态,也是至关重要的。

为了实现这些目标,我们需要从多个层面出发。在法律层面,建立完善的土壤保护法规体系,明确各级政府的责任和权限,形成全国一盘棋的工作格局。2019年实施的《土壤污染防治法》就明确规定了政府、企业和个人在土壤保护方面的职责和义务。此外,中国还建立了严格的环保法规执行机制,对于违反环保法规的企业和个人,将依法进行严厉的处罚。这些措施的实施,有效地遏制了土壤污染的进一步加剧。然而,出台具体的法规政策,细化污染防治措施,强化监管执法,确保政策落地生根的同时,还要鼓励地方创新,探索适合本地区实际的土壤污染防治和修复模式。形成可复制、可推广的经验。通过国家和地方协同立法,构建起严密的法律法规网络,为防治土壤重金属污染提供坚实的法治保障。

在农业管理方面,建议农民合理使用化肥和农药,推广采用低毒、低残留的替代品。减少重金属等有害物质在农产品中的残留。建立土壤质量监测体系,定期对农田土壤进行重金属含量监测,及时发现并处理污染问题。

矿产资源的开发和利用也需要更加科学和环保。在开采和加工过程中,我们要采取有效的措施来减少重金属的流失,同时提高资源的利用效率。合理规划工业布局,将高污染企业远离居民区和农业用地,减少重金属污染对人群和农作物的影响。鼓励企业采用清洁生产技术,减少重金属等污染物的排放。对于排放重金属的工厂,应强制其安装和运行高效的治理设施。如天津市的一家大型钢铁公司引进了先进的脱硫和脱硝技术,大大减少了其烟气中的重金属和其他有害物质的排放。同时,该公司还优化了其生产流程,减少了原材料和能源的消耗,从而进一步降低了废物的产生。

在技术层面,积极研发和推广新的土壤修复技术,提高修复效率,降低成本。在中国的湖南省,由于长期的矿产资源开发,导致部分地区的土壤受到了严重的重金属污染。为了解决这个问题,湖南省政府与科研机构合作,研发出了一种名为“微生物修复技术”的新型土壤修复方法。这种方法利用特定的微生物菌群,能够将土壤中的重金属离子转化为对植物无害的形态,从而实现了土壤的自我修复。经过几年的试点和推广,这种技术已经在湖南的一些受污染地区得到了成功的应用。

在社会参与层面,倡导环保组织和志愿者会定期组织环保活动,如垃圾分类指导、植树造林等,鼓励市民积极参与到环保工作中来。同时,建议学校也普遍开设环保课程,教育孩子们从小养成节约资源、保护环境的良好习惯。这些公众参与和环保教育的举措,对于推动整个社会的环保工作能够起到积极的作用。

最后,国际合作也是解决这一问题的关键。各国应该加强交流,共同研究重金属污染的治理方法,分享成功的经验和技术,携手应对这一全球性挑战。

展望未来,虽然道路仍然漫长,但只要我们齐心协力,坚定信念,就一定能够还我们的土地以生机和活力,为我们的子孙后代创造一个绿色、健康、和谐的生活环境。